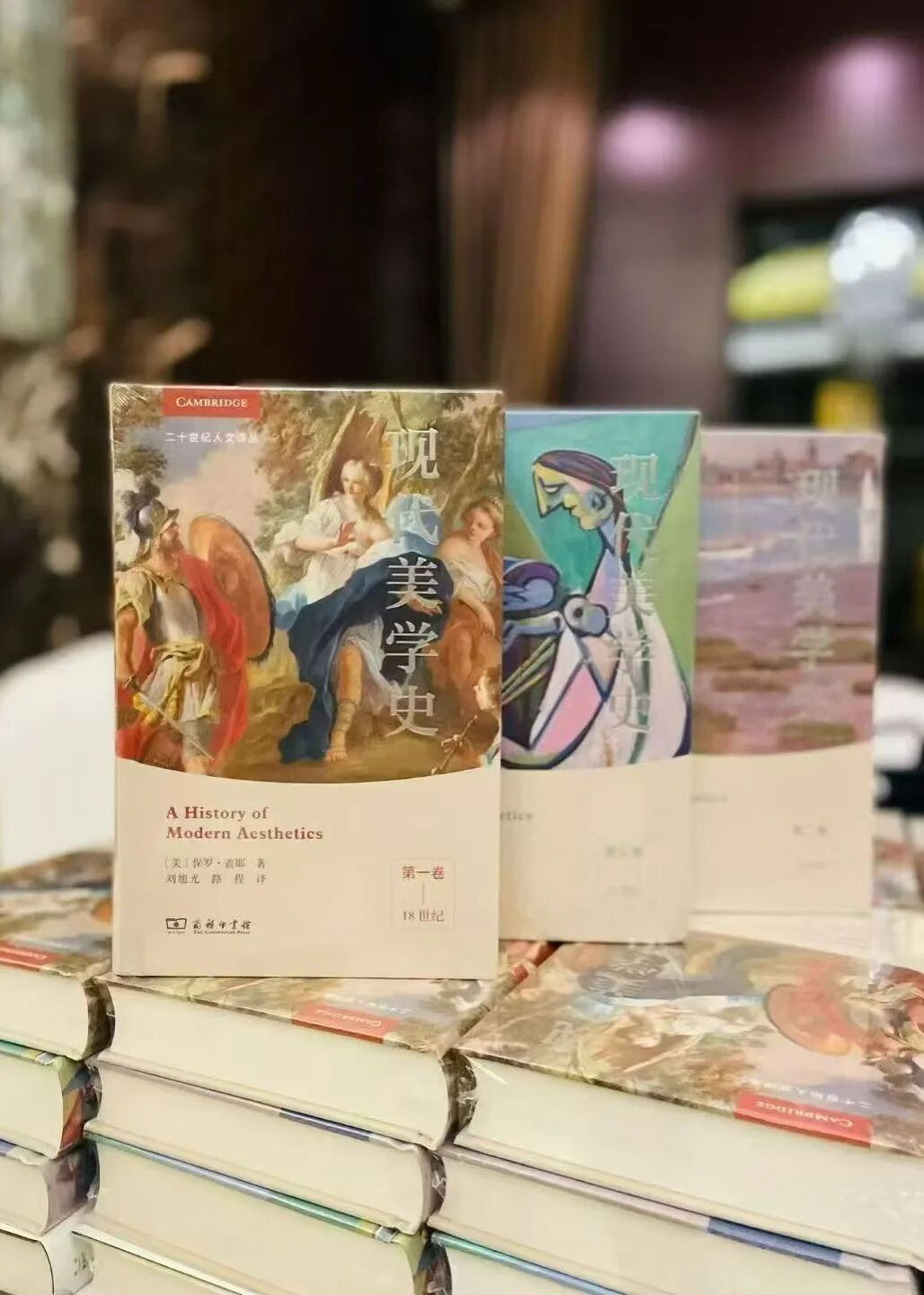

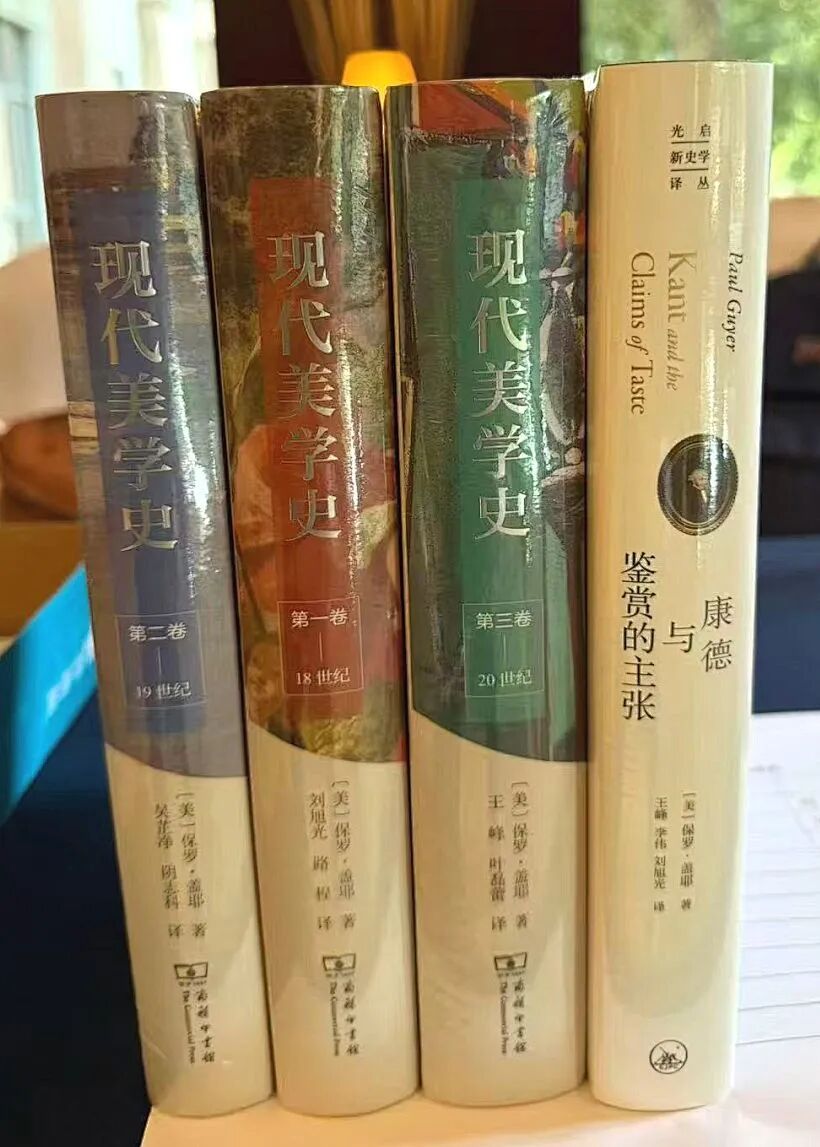

2025年11月1日,由上海大学文学院、中华美学学会外国美学专业委员会与商务印书馆上海分馆拟联合举办的“美学史的形状:《现代美学史》发布与研讨会”,于上海衡山北郊宾馆成功举办。本次会议发布了美国美学家保罗·盖耶的三卷本《现代美学史》。该书由上海大学刘旭光教授、华东师范大学王峰教授等六位学者历时六年精心翻译。《康德与鉴赏的主张》和《现代美学史简论》两部著作也随会议一并发布。会议汇聚了来自全国各地的近百名学者,会议本着文明互鉴的立场,共同探讨了中、外美学相关问题。

在会议开幕式上,中华美学学会会长高建平教授首先致辞。他向译者与出版社表示衷心的祝贺和感谢,他指出,“18世纪的欧洲,是美学这个学科的孕育期,出现了多种思想,多个重要人物,值得我们深入研究。过去,我们的西方美学研究,集中的几个热点之上,即古希腊、德国古典美学和20世纪西方美学。在这三方面耗费了几乎全部的精力。这三方面当然很重要,但美学史远不只这些,有大人物,也有小人物,有确立学说的人物,也有处于过渡状态,为新学说的出现做了准备,提供条件的人物。对历史要有立体的理解。过去,对18和19世纪的欧洲美学,除了德国古典美学之外,研究较少。《现代美学史》在这方面的研究是重要补充。相信这套书的出版,会有力地推动对这段历史的全面研究在中国的发展。”

商务印书馆上海分馆副总编辑李彦岑介绍了全书的翻译与出版历程。他对《现代美学史》三卷本出版工作给予了高度评价,并郑重表示,商务印书馆上海分馆愿持续为学界服务,为高质量学术著作的出版提供坚实保障。

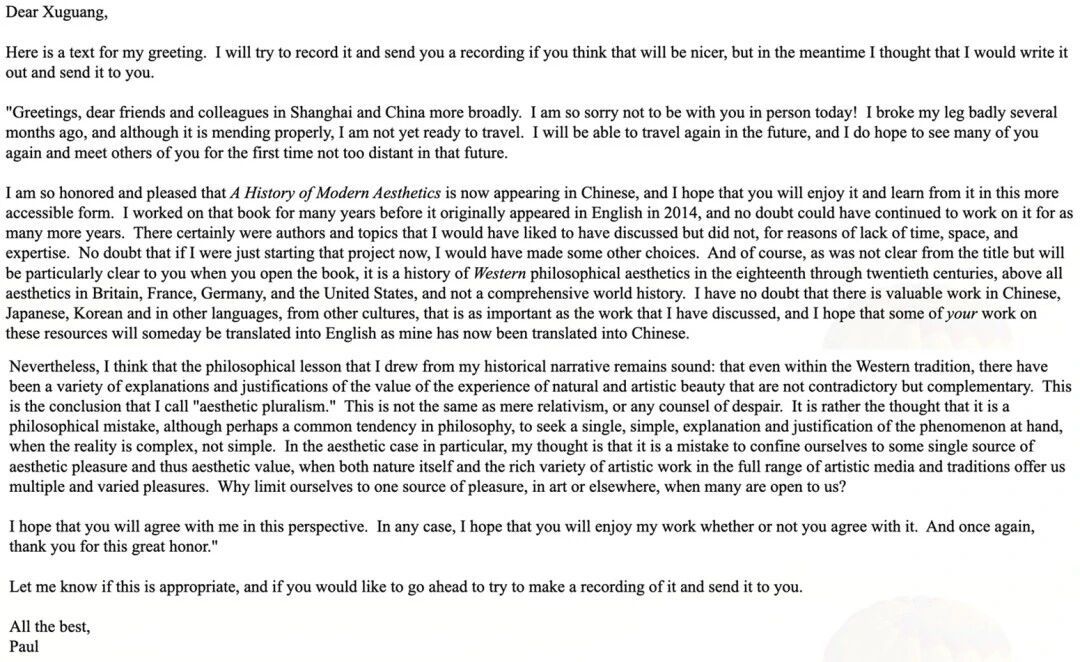

《现代美学史》图书揭幕仪式上,刘旭光教授阅读了Paul Guyer教授的贺信。Guyer教授因身体原因,不能亲赴会议现场表示遗憾,他在贺信中称:“我非常荣幸并由衷欣喜,《现代美学史》如今得以以中文面貌与大家见面”,同时也指出,“这并非一部涵盖全球的世界美学史。我深知,在中文、日文、韩文以及其他语言中,同样有着极为重要的美学研究成果,它们在思想价值上毫不逊色于我书中所论述的内容。我衷心希望,未来能有更多你们的优秀研究成果被译介成英文,正如我的著作如今得以以中文与大家相见一样。”

在随后的翻译成员汇报环节,华东师范大学王峰、温州大学阴志科、首都师范大学叶磊蕾、上海外国语大学吴芷净、上海外国语大学路程与上海大学刘旭光六位译者依次发言。他们结合各自负责的章节,分享了具体的翻译理念与方法,并且围绕专业术语的确定、复杂长句的处理以及原著学术风格的传达等核心难题,阐述了各自的解决方案,并欢迎广大读者提出宝贵建议。

在上午场的主题报告环节,七名优秀学者上台进行了精彩的学术汇报。杭州师范大学杨向荣指出了镜子的西方绘画史中的特殊意义,认为其叙事表达可以为我们解读艺术与现实等复杂关系提供了新的视角。中国社会科学院哲学研究所卢春红围绕“趣味”这一概念,指出启蒙精神的引导构成了探索趣味理论的现实动力,归纳出18世纪“趣味”探索的明径与暗线。北京师范大学朱会晖分析了康德美学如何体现个性、社会性、生命的普遍性之统一,和启蒙的三个基本原则,揭示美如何通过激发个性与创造性、构建交互主体性、促进生活方式的普遍性的三重维度。青岛大学韩筱蓁结合盖耶的思想,指出“经验”成为讨论艺术、自然以及身体的关键词,超越了传统艺术特性对审美的限定,具有独特和开放的意义。安庆师范大学江飞回顾了中国现代美学史的存在论转向,指出当下学界对中国存在论美学的研究不足及建议。上海大学曹谦从别林斯基的文学批评切入对俄国文学民族性的研究,探讨了俄罗斯思想对世界性与民族性的双重追求所导致的内在分裂与焦虑。山西师范大学姜雪从盖耶与阿利森对康德的合目的性原则的解读分歧入手,指出分离论和系统论两种解读模式融通的可能性。

本次会议下设三个分会场。分会场一主要聚焦美学与美学史基本问题,具体包括美学的基本问题、美学的当代问题、西方美学史的当代反思三个子论坛;分会场二主要聚焦中国美学及其互鉴经验,具体包括中国美学研究、文艺美学研究两个子论坛;分会场三主要聚焦外国美学及其前沿问题,具体包括德国古典美学研究和外国美学研究两个子论坛。在各个分会场,学者们踊跃发言,围绕这些议题展开了热烈讨论,为未来研究的深化拓展了空间。

在会议闭幕式上,四名杰出学者带来各自崭新的研究成果。江南大学赵建军指出欲望机制是美学史的深层驱力,剖析了中西现代美学史建构中背后欲望机制的差异。同济大学邹其昌聚焦于中国设计学自主体系建构的基本问题与理论工具,结合亚当·斯密的思想,指出其分工理论对设计美学的启发与价值。西安交通大学妥建清通过对于尼扎尔“颓废风格”论的辨正,揭示出浪漫主义美学风格所表征的主体审美自由的现代意义,为反思浪漫主义美学提供新的可能。安徽师范大学李伟认为“ästhetisch”的中译问题对康德美学思想的理解至关重要,通过细致的文本分析,指出其应当被译为“感性的”。

最后,刘旭光教授致感谢辞。他再次向拨冗莅临的各位师友表达了诚挚谢意,继而谈到,本次会议中许多中青年学者的论文与报告水准之高,令人惊喜。这充分展现了中国西方美学研究的澎湃活力与蓬勃生机。他指出,《现代美学史》的译介仅是中外美学互鉴长河中的一粟,而学术的未来图景,必将由年轻一代挥毫书写!自此,“美学史的形状:《现代美学史》发布与研讨会”圆满结束。